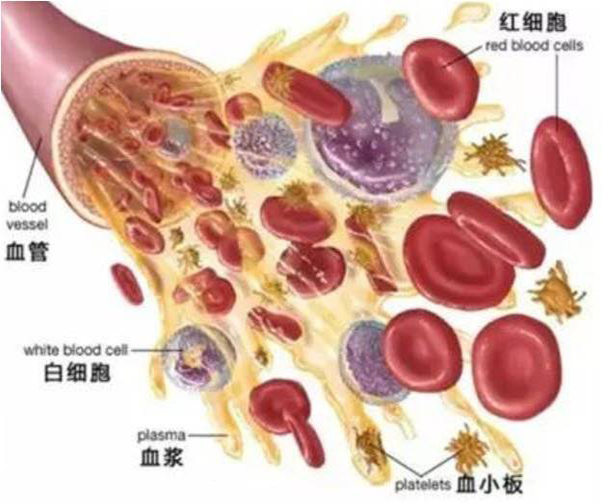

一、红细胞

(一)红细胞的形态、数量和功能

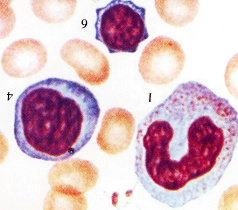

形态:成熟红细胞呈双凹圆盘状,无核,内有 大量的Hb。

数量:男性:(4.5~5.5)×1012/L;Hb:120~160g/L

女性:(3.8~4.6)×1012/L;Hb:110~150g/L

新生儿:6.0 ×1012/L;Hb:170~200g/L

外周血液红细胞数量或血红蛋白低于正常值,称为贫血。

功能:运输氧气和二氧化碳;调解酸碱平衡,主要依靠血红蛋白完成。

(二)红细胞的生理特征

1.红细胞的可塑变形性

2.红细胞的悬浮稳定性

红细胞沉降率(ESR)

血沉:RBC在第一小时末下沉的距离表示红细胞沉降的速度。

数值:男子为0~15mm/h,女子为0~20mm/h

意义:①血沉愈慢,表示悬浮稳定性愈大;血沉愈快,表示悬浮稳定性愈小。

②测定血沉有助于某些疾病的诊断,也可作为判断病情化的参考。

妇女在月经期或妊娠期,血沉一般较快。患某些疾病时(如活动性肺结核、风湿病、心肌梗死等),血沉可明显加快。血沉减慢见于真性红细胞增多症,酸中毒,荨麻疹,支气管哮喘等。

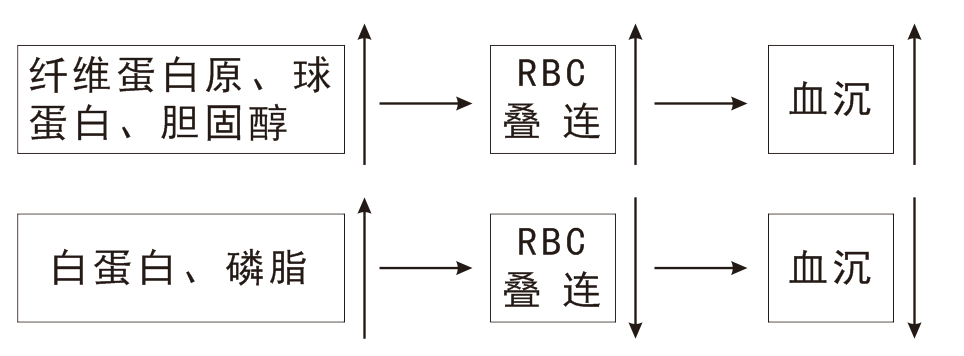

特征:血沉快慢与红细胞本身无关,与血浆的成分变化有关,血浆成分变化致使RBC叠连,RBC彼此以凹面相贴聚集在一起,血沉加快。

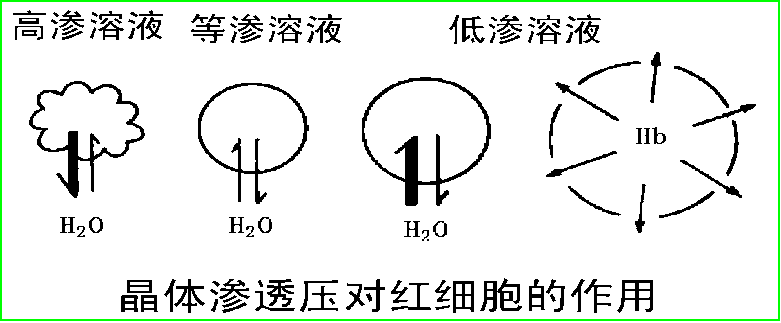

3.红细胞的渗透脆性

概念:红细胞抵抗低渗溶液的能力。抗低渗液的能力大=脆性小=不易破;抗低渗液的能力小=脆性大=容易破。

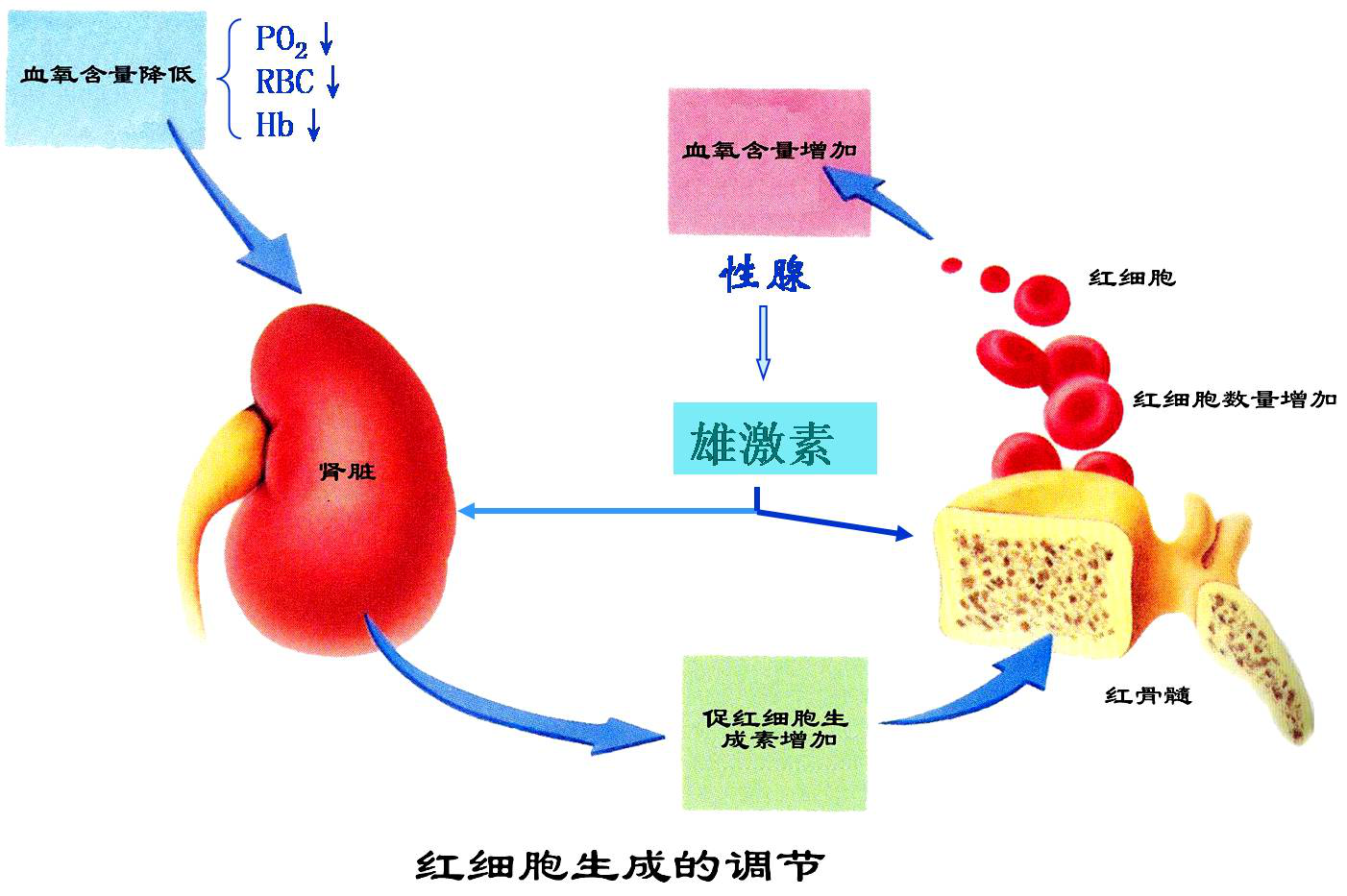

1.红细胞的生成

(1)生成部位:胚胎期为卵黄囊肝、脾和骨髓;出生后主要在骨髓。

(2)造血原料:蛋白质和铁。

①铁:体内过程:成人每天需20~30mg合成Hb(血红蛋白),其中5%由食物补充,95%由体内铁(来自RBC破坏)的再利用。Fe3+需还原成Fe2+才能被利用。

临床:铁摄入不足、吸收利用障碍或慢性失血→缺铁性贫血(小红细胞低色素性贫血)。

②蛋白质:来源于食物,贫血患者应补充肝、肾、瘦肉等较高质量的蛋白质。

(3)成熟因子:叶酸和VitB12

细胞分裂时DNA分裂复制合成,而合成DNA需叶酸和VitB12的参与。

临床:叶酸吸收障碍→巨幼红细胞性贫血(常在2~7个月内导致贫血),VitB12吸收障碍→巨幼红细胞性贫血。(∵体内贮存量:每天生成所需量=1000:1,∴B12吸收障碍后常在3~4年才引起贫血)

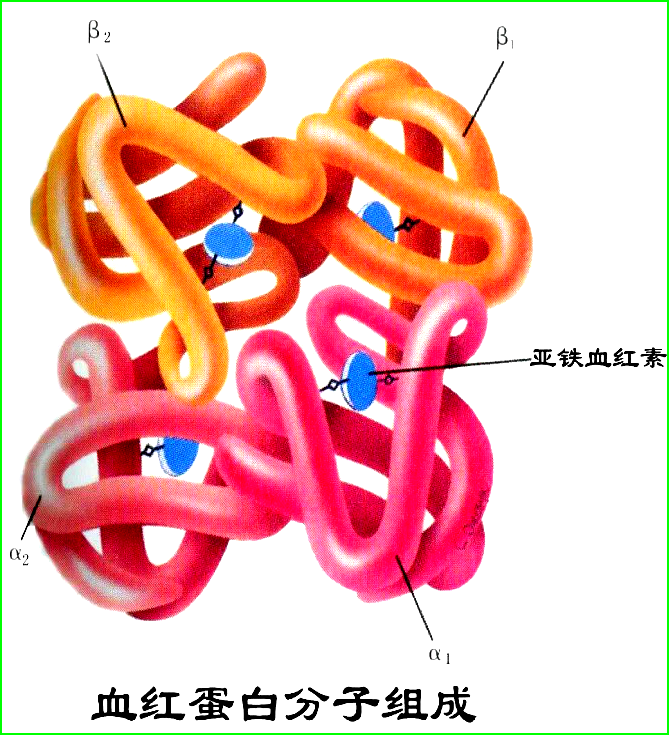

Hb有2条α肽链和2条β肽链。每条肽链上有一个亚铁血红素。

每个亚铁血红素能结合一个O2分子。

2.红细胞的破坏

红细胞平均寿命120天,90%被肝、脾中巨噬细胞吞噬,10%在血管中受机械冲击而破碎。

3.白细胞

二、白细胞

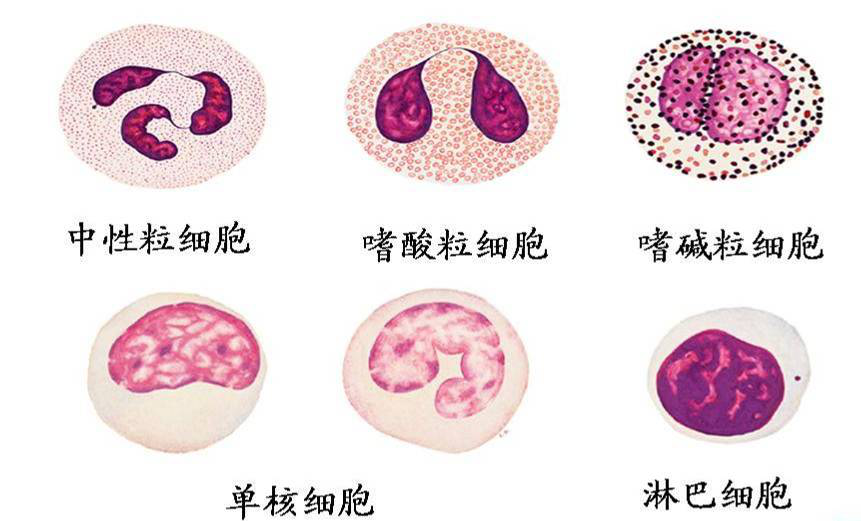

(一)白细胞的总数和分类计数

总数:成人(4.0~10.0)×109/L,新生儿(12~20)×109/L

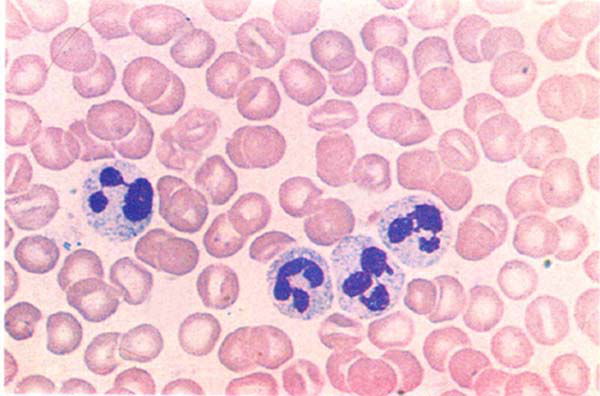

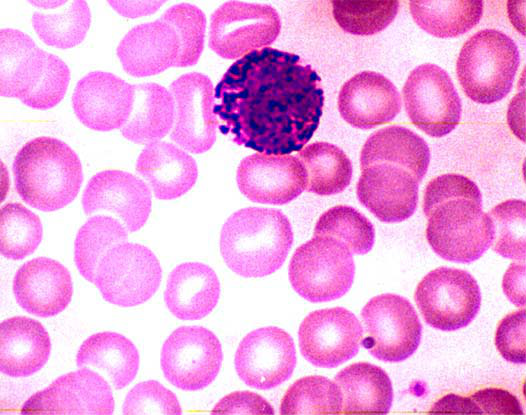

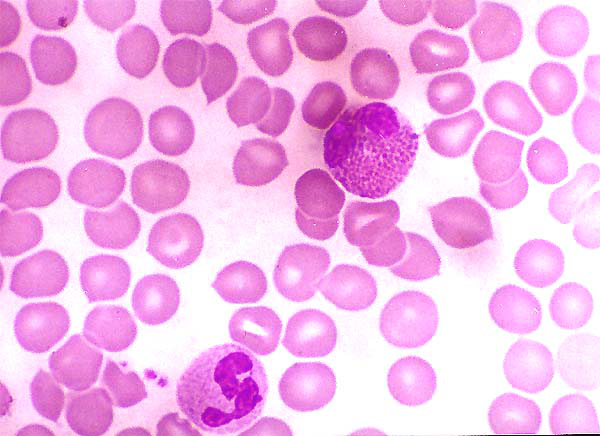

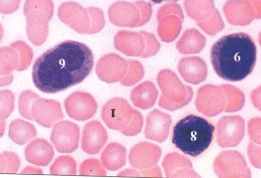

分类:中性粒细胞占50~70%,淋巴细胞占20~40%,单核细胞占3~8%,嗜酸性粒细胞占0.5~5%,嗜碱性粒细胞占0~1%

白细胞的形态

(二)白细胞的功能:防御和保护功能

白细胞的主要生理功能是通过吞噬作用和免疫反应,实现对机体的防御和保护作用。是机体的免疫防线。特性:变形、游走、趋化、吞噬。

1.中性粒细胞

中性粒细胞是炎症时的主要反应细胞。当急性化脓性感染时,白细胞总数增多,尤其是中性粒细胞增多。

2.嗜碱性粒细胞

胞内的颗粒中含有多种具有生物活性的物质。

肝素:具有抗凝血作用组胺和过敏性慢反应。

物质:参与过敏反应趋化因子A:吸引、聚集嗜碱粒细胞参与过敏反应。

3.嗜酸性粒细胞

①限制嗜碱性粒细胞和肥大细胞的致敏作用。

②其胞内的过氧化物酶和某些碱性蛋白质,参与对寄生虫的免疫反应。

4.淋巴细胞

T 淋巴细胞:细胞免疫

B 淋巴细胞:体液免疫

5.单核细胞

①进入组织转变为巨噬细胞后,其吞噬力大为增强,能吞噬较大颗粒;

②参与激活淋巴细胞。