1、输血治疗和抗凝剂的发现:

1900年,奥地利维也纳大学的助教兰德斯坦纳发现ABO血型,为安全输血提供了重要保证,赢得“血型之父”的美誉。2004年,世界卫生组织将他的生日6月14日确定为献血者日;

1914年,比利时人Hustin发现枸橼酸盐有抗凝血作用,抗凝剂的发现,使得体外保存血液成为可能;

2、二战炮火催生的特殊药品-血液制品:

二战期间,美国军部急需30万单位的血液以供前线抢救伤员,哈佛大学的科恩(Edwin J.Cohn)教授先以动物血进行血浆蛋白的分离试验,获得成功;

后来美国红十字会提供了部分当时极为宝贵的人血浆进行试验,于1941年生产出一种纯度为98%的高浓度人血浆蛋白制剂;

经过珍珠港战场上的实际应用考核后,美国军队于1942年正式使用该制剂;

3、广义和狭义的血液制品定义:

广义的血液制品,指从健康人身体采集并经过处理的全血和各种血液成分,一级对其进行深加工而成的血液成分制品;

狭义的血液制品,指的是以健康人的血浆为原料,经过血液制品工业进行深加工而成的血浆蛋白制品;

4、血液和血浆从广义看区别:

从科学视角看,血液是一个整体概念,血浆是一个局部概念。

从起源视角看,血浆的最终形态——血液制品是应抢救伤员生命和防治疾病的使命而诞生的特殊药品;

从用途视角看,血浆或其工业化的血浆蛋白制品,其用途与血液相同,也是救治他人性命。

因此,血浆与血液之间没有任何本质不同。我们可以肯定地说血浆也代表生命。

5、献血与献血浆的参与人口:

我国不给钱的血液采集活动(即无偿献血)每年吸引大于590万人口的热情参与,献血人口比例还在逐年上升;而不断提高“误工费”价格的血浆采集活动(即单采血浆)却仅有50-70万人口参加。

6、单采血浆与无偿献血的区别:

(1) 单采血浆的采集量大,采集频率高:

血浆在血液中占比55-60%,恢复期短约48h,因而血浆的采集量和采集频率都可以比全血大幅度提升。根据规定,单采血浆每次采集量为580ml(含抗凝剂),全血的采集量只有200-400ml(不含抗凝剂);根据单采浆站管理规范,两次单采血浆之间的间隔为≥14天,而采集全血的间隔期为≥6个月。

以白蛋白为例,我们来计算采血浆造成的白蛋白损失的恢复期:对于一个45kg体重的“供血浆者”,每次按照匀速,每次采集的血浆,在血液循环总量10%的白蛋白,损失的白蛋白可以在2.74天(62h)至3.34天(80h)之间完全恢复正常。实际上,当发生白蛋白缺失时,肝细胞会加速合成白蛋白,其合成速度将大于10%。根据美国浆站的规定,两次献血浆的最短间隔期为48h,这就是说他们以大量的时间数据验证了一个事实:对于最小体重50-67.5kg的献血浆者,每次采浆625ml(不含抗凝剂),其白蛋白含量可以在48h内完全恢复。

相对于红细胞的90-120天的复原期,血浆的复原期非常短,这就给单采血浆术提供了广阔的用武之地。

(2)浆站采集的血浆要交给专业化的血液制品厂进行加工:

把血浆进行分离并制造出多种血液制品,其难度和复杂程度远大于其他血制品的加工。

(3)单采血浆有偿:

“无偿献血”与“单采血浆”都是从人体采集、患者最终使用、只因献血是无偿的,而单采血浆站要向献浆员支付营养、误工、交通等费用,献浆员就可能被“另眼相看”,单采血浆做法往往被误解为供浆员向浆站“出卖”自己的血浆。

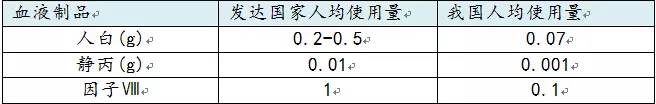

7、我国与发达国家血制品使用情况比较:

来源:汪孟连、裴闻天,促进我国血液制品行业健康发展的对策研究[J].价格理论与实践,2013(5):87-88;

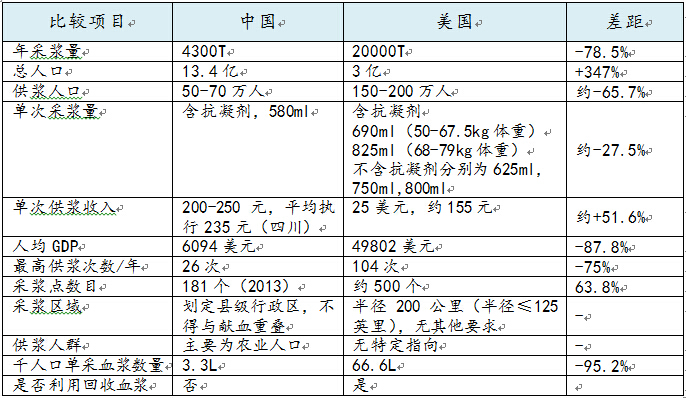

8、中美有偿单采血浆相关情况比较表(2012年)